か行

鏡板(かがみいた)

雨戸をあけた状態の時に、雨戸が雨ざらしにならないように、戸袋の正面に取り付けるふさぎ板。

額縁

=木枠

=窓枠

笠木(かさぎ) 屋上やベランダなどの立ち上がり壁の上端に、主に防水層の保護、雨漏りの防止、意匠(見た目)の向上のために取り付けられる部材。

屋上やベランダなどの立ち上がり壁の上端に、主に防水層の保護、雨漏りの防止、意匠(見た目)の向上のために取り付けられる部材。

(右写真の青の部分は養生のビニールです)

カスミ

=型ガラス

型ガラス(かたがらす)

表面がデコボコザラザラした不透明なガラス。網入りと網無しがあります。カスミともいいます。

可動ルーバー雨戸 通常の雨戸は閉めてしまえば通風できませんが、可動ルーバー雨戸は、ルーバーがブラインドのように動くため、雨戸を閉めた状態で通風、採光が可能です。

通常の雨戸は閉めてしまえば通風できませんが、可動ルーバー雨戸は、ルーバーがブラインドのように動くため、雨戸を閉めた状態で通風、採光が可能です。

ルーバーとは一定の間隔で、細長い羽根状の板を並べたものをいい、鎧(よろい)、ガラリとも呼ばれています。

カバー工法(かぶせ工法)

既存サッシ枠の上に新しいサッシ枠をかぶせる(カバーする)ことによってサッシをリフォームする方法のことで、かぶせ工法とも呼ばれます。

建物についている既存のサッシ枠を撤去せずに施工するため外壁やクロスなどの内装を痛めませんが、かぶせたサッシ枠の分、幅・高さとも少しづつ狭くなるというデメリットがあります。

相対する工法として、既存サッシ枠を躯体から撤去して、新たにサッシ枠を取り付けるという撤去工法があります。

框(かまち) サッシの中で、ガラスを囲んでいる部分の部材、ガラスがはまっている部分の部材のこと。縦の部材を縦框(たてがまち)、横の部材を横框(よこがまち)と言います。

サッシの中で、ガラスを囲んでいる部分の部材、ガラスがはまっている部分の部材のこと。縦の部材を縦框(たてがまち)、横の部材を横框(よこがまち)と言います。

ガラスがはまっているこのようなドアを框ドアと言います。

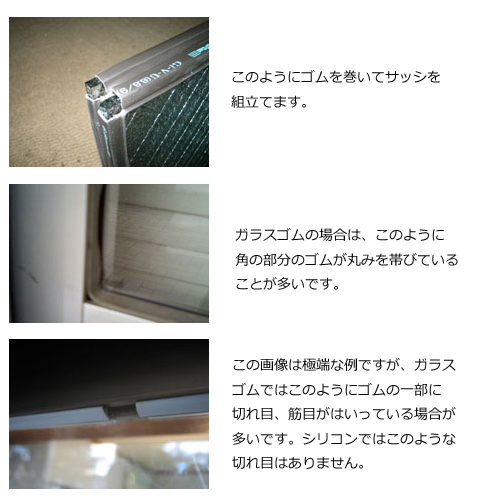

ガラスゴム(ガラスビード・ゴム巻き)

ガラスをサッシに組み込む際に、ガラスの周りに巻くゴムで、ガラスとサッシが直接触れ合わないようにするための緩衝材となる。ガラスビード、ゴム巻きとも言う。同じ用途でシリコンも使用される。

ガラスルーバー ハンドルをまわすと連なった細長いガラスが回転して開く窓で、ジャロジーとも呼ばれています。通風目的のために設置されることが多い窓です。ルーバーとは一定の間隔で、細長い羽根状の板を並べたものをいい、鎧(よろい)、ガラリとも呼ばれています。

ハンドルをまわすと連なった細長いガラスが回転して開く窓で、ジャロジーとも呼ばれています。通風目的のために設置されることが多い窓です。ルーバーとは一定の間隔で、細長い羽根状の板を並べたものをいい、鎧(よろい)、ガラリとも呼ばれています。

強化ガラス

通常のガラスに熱加工処理することで、耐熱性、耐衝撃性を強くしたガラスです。

衝撃に強いため壊れにくく、万一壊れてもツブツブになるため怪我を負いにくいという特長があり、

安全ガラスとも呼ばれます。

ただし防犯性はあまり期待できませんので、防犯ガラスとして強化ガラスをご検討のかたはご注意下さい。

切詰加工(きりつめかこう)

サッシやエクステリアなど、規格寸法のままでは納まり切らない場合に、現場に合わせて切断し、寸法を合わせる作業のこと。

メーカー保証範囲内であれば、規格寸法よりも延ばした寸法の製品を作ることも出来ます。

これらを総称して特注品と呼ぶこともあります。

木枠

サッシやドアの室内側に、四方にぐるっと取り付けられている木の枠のことで、サッシやドアと、室内壁との見切りのために取り付けられます。窓額縁、額縁、窓枠などと称されることもあります。

サッシやガラスなどのおよそのサイズをお知らせ頂く際に、木枠の内法を測って頂くことがあります。

躯体(くたい)

建物を支える骨組みのことで、具体的には柱、梁(はり)、基礎、鉄骨、耐力壁などの構造体を指す。

建物の壁そのものを躯体と称す場合も多い。 <例>躯体に穴をあける、躯体に留める、など。

クレセント錠 引き違い窓などの真ん中についている錠で、くるっと回して引っ掛けて施錠します。

引き違い窓などの真ん中についている錠で、くるっと回して引っ掛けて施錠します。

ガラス破りの侵入盗は、ガラスに指が入るだけの穴をあけ、その穴からクレセント錠をあけて侵入してきますので、ツマミで二重に施錠できるダブルロックのタイプがお勧めです。

結露

室内外の温度差により、室内側の湿った空気が水滴となってガラスに付く現象。長年の蓄積によって窓枠を腐らせたり、カビ発生の原因にもなります。

簡単な対処法は換気をして室内外の温度差を抑えることですが、真空ガラススペーシアや防音二重窓インプラスなどを利用して、室内外の温度差を無くすことが最も有効です。

腰窓(こしまど)

引き違い窓のうち、窓下に壁がある引き違い窓を、腰窓、または高窓と言います。

こじ破り

ガラス破りの方法の一つ。主にマイナスドライバーなどの工具で徐々にガラスの穴を広げていく方法をいいます。

コーキング

=シリコン